Un consortium international d’une cinquantaine de chercheurs en psychologie et en psychiatrie propose un modèle alternatif à la classification du DSM-5, la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (1) et celle de la CIM-10 de l’OMS (2), pour le diagnostic des troubles mentaux.

Le DSM-5, édité par l’American Psychiatric Association (APA), est le modèle diagnostique dominant en Amérique du Nord et est également très influent dans le monde entier.

Ce modèle actuel est fondamentalement défectueux écrivent Roman Kotov de la Stony Brook University et ses collègues dans le Journal of Abnormal Psychology.

La révision qui a mené à la 5e édition publiée en 2013 n’a offert que de modestes raffinements, ce qui a créé une insatisfaction dans le milieu de la recherche.

Lee Anna Clark et David Watson, coauteurs, qui ont fait partie du comité de révision de la 5e édition du DSM-5 expliquent notamment : « Franchement, nous n’étions pas satisfaits des révisions qui ont été faites. Nous estimions que le DSM-5 (…) n’a pas réussi à reconnaître et incorporer des évidences scientifiques importantes sur la nature de la psychopathologie

».

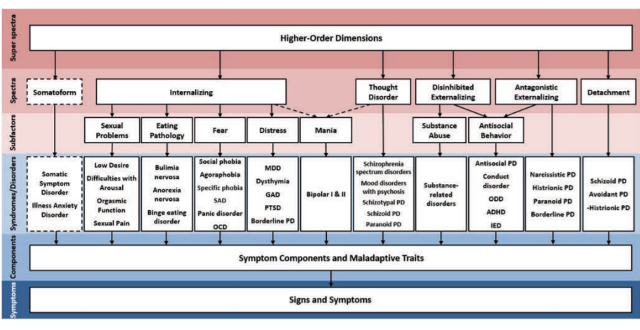

Le modèle proposé, appelé « Taxonomie hiérarchique de la psychopathologie » (HiTOP, pour « Hierarchical Taxonomy of Psychopathology »), vise notamment à répondre à cette préoccupation.

HiTOP utilise une approche dimensionnelle et hiérarchique alors que les systèmes traditionnels, comme le DSM-5, sont catégoriels.

Un problème avec la classification du DSM-5 est qu’elle ne peut rendre compte du fait que plusieurs patients répondent aux critères de plusieurs diagnostics différents en même temps et que par ailleurs, des patients ayant un même diagnostic spécifique présentent plusieurs différences dans leurs symptômes.

De nombreuses évidences scientifiques suggèrent « un modèle sous-jacent de plusieurs spectres majeurs qui provoquent ces chevauchements, expliquent les chercheurs

».

Le modèle HiTOP propose de conceptualiser les troubles mentaux, en plusieurs niveaux hiérarchiques, au moyen de ces spectres (conçus comme des continuums plutôt que des catégories délimitées par des seuils précis et arbritaires). Ce cadre permettrait d’utiliser les évidences scientifiques pour comprendre les chevauchements entre les troubles ainsi que les différentes présentations entre patients ayant un même diagnostic. Cette approche aiderait à clarifier les mécanismes et les causes sous-jacents.

Les auteurs soulignent que dans l’ensemble, le modèle HiTOP adhère aux données scientifiques les plus récentes plutôt que de dépendre largement des décisions prises par un comité (l’approche utilisée pour élaborer le DSM-5).

ILlustration : Spectres de la taxonomie hiérarchique de la psychopathologie. Note : Les lignes pointillées indiquent les éléments du modèle qui ont été inclus à titre provisoire et nécessitent une étude plus poussée. Les troubles avec les charges transversales les plus importantes sont répertoriés à plusieurs endroits. Le signe négatif indique une association négative entre la personnalité histrionique et le spectre de détachement. Source: Journal of Abnormal Psychology.

En 2013, des chercheurs de ce consortium (Avshalom Caspi et ses collègues) présentaient un modèle selon lequel la structure des troubles mentaux pourrait se résumer par 3 dimensions principales. Ils suggéraient aussi que la propension à développer quelque psychopathologie que ce soit tient à une dimension sous-jacente générale influant sur la présence ou l’absence de centaines de symptômes psychiatriques qui sont généralement regroupés dans des dizaines de diagnostics distincts.

Pour plus d’informations sur le DSM-5 et ses critiques, voyez les liens plus bas.

(1) DSM-5, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders »), publié par l’American Psychiatric Association en 2013.

Psychomédia avec sources : University of Notre Dame, University of Minnesota, University at Buffalo, Journal of Abnormal Psychology.

Tous droits réservés.